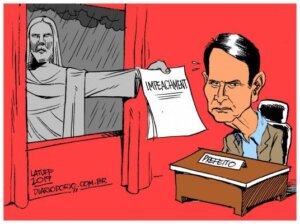

Carlos Latuff, ou simplesmente Latuff, é um chargista consagrado, com uma longa trajetória. Tem milhares de seguidores nas redes sociais e sua arte é publicada em vários veículos de comunicação mundo afora, inclusive no Diário do Rio. Esse carioca cinquentão, criado no bairro de São Cristovão, bateu um papo conosco, em que nos conta detalhes do início de sua carreira, revela sua visão de mundo e fala sobre o perigo de ser chargista nos dias de hoje.

Confira!

Confira!

Hoje você é um artista consagrado. Mas como foi o seu início?

Eu gostava de desenhar desde o jardim de infância. Filho único, eu ficava muito tempo em casa e via muitos desenhos da Hanna-Barbera, lia quadrinhos, essas coisas, e desenhava. Meus pais falavam que eu seria desenhista quando crescesse. Naquela época eu também não tinha a menor ideia do que era charge ou cartum. Para mim, ser desenhista era desenhar histórias em quadrinhos.

Quais foram os seus primeiros passos na profissão?

Havia um entendimento dos meus pais, devido às suas origens humildes, que seria difícil eu trabalhar com desenho já que não tínhamos um ‘quem indicasse’. Isso era verdade! Lembro bem que eu e minha mãe chegamos a ir à Rio Gráfica Editora levando um portfólio com uns desenhinhos que eu gostava de fazer. Obviamente, eu não tinha a menor chance! Antes eu tinha que fazer um curso, me aprimorar, essas coisas. Foi aí que cursei desenho nos anos 80, no Senac. Mas aquelas palavras dos meus pais sempre estavam na minha cabeça: de que era preciso ter um ‘quem indica’. E, realmente, só comecei a desenhar profissionalmente em 1989, como ilustrador, em uma agência de propaganda de varejo no Centro do Rio, a Activa Publicidade.

Mas você chegou a trabalhar na revista Mad?

Essa é uma história, digamos, bizarra, fantástica [rsrs]! Antes de começar lá eu tinha sido office boy no banco Itaú. Depois sai e fui trabalhar também como boy na Moda Brasil, da Editora Globo, cuja porta dava para a frente da dos Quadrinhos. Daí eu pensei que havia chegado a minha chance, mas ainda não era! Primeiro porque o meu traço ainda era muito incipiente. E segundo porque não davam chance mesmo… você tinha que ter um ‘empurrão’. Depois de ficar lá por um ano, pedi demissão, pois eu queria apostar no meu dom efetivamente. Fiquei seis meses desempregado e, nesse período, quem me ajudou com ‘bicos’ foi o Ota [cartunista e quadrinista brasileiro], da Mad, na Editora Record. Ele me aceitou na equipe, me dando serviços para fazer. Ota me disse que minhas ideias eram boas, mas os traços não. E ele estava certo, já que o meu trabalho era fraco naquela época para ser publicado na Mad. Então ele me passava trabalho de complementação de quadrinhos. Ele me deu essa ajuda, muito importante para mim, e isso eu nunca vou esquecer!

E quando esse empurrão veio?

Na virada do ano de 1988 para 1989, eu tinha decidido que iria mudar minha vida. Certo dia eu estava andado na rua e vi um jornal Balcão [publicação de anúncios e classificados gratuitos, hoje somente na internet] no chão e tinha um desenho nele. Aí eu falei: “cara, se tem esse desenho, talvez eles precisem de mim”. Liguei pra lá e falei que queria marcar um horário para mostrar o meu trabalho. Cheguei à redação do jornal, no Centro do Rio de Janeiro, e mostrei meu portfólio, ainda precaríssimo, para Robson, o Robinho. Ele pegou o material, olhou e disse que eu poderia ser aproveitado, mas que tinha um amigo que estava precisando, naquele momento, de um ilustrador na agência Activa. Então é isso: você precisa ter uma pessoa de boa vontade, de bom coração, para lhe dar uma força. E foi isso o que aconteceu: ele me passou o endereço da agência e eu fui lá. Quem me atendeu foi o diretor de arte, que me colocou para fazer um teste, que foi desenhar um ventilador de teto. Quando comecei a rascunhar, ele me disse que era para eu parar, dizendo que já havia percebido que eu sabia desenhar. Comecei a trabalhar lá no dia seguinte! Fiquei nessa agência durante um ano, onde aprendi muito… aprendi a trabalhar sob pressão, a fazer arte final e fotocomposição, que nem existe mais, composição de cores. Enfim, aprendi tudo ali!

Como você chegou à imprensa alternativa?

Comecei em 1990, no Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro, com um desenho. O trabalho em seguida foi no Sindicato dos Radialistas, também do Rio, onde fiquei mais tempo. Esse, de fato, foi a minha porta de entrada na imprensa sindical. Quem me apresentou foi sindicalista Paulo Alves, que eu encontrei no elevador do prédio onde fica o sindicato. Perguntei a ele se estavam precisando de alguém para desenhar. Então ele me apresentou ao jornalista Carlos Nepomuceno, o Nepô, com que trabalhei nos Radialistas e depoi na associação dos servidores da UFRJ, atualmente Sintufrj. Esse foi o começo da minha carreira profissional. Estamos falando de 28 anos atrás, mas parece que foi ontem!

Uma das características da sua arte é a crítica política…

A minha questão é interessante, pois eu sou filho da imprensa sindical, mas se eu só ficasse nela o meu trabalho seria muito limitado. Foi graças à internet que eu consegui atingir outros setores da sociedade, uma gama maior de pessoas. Curiosamente, eu nunca fui militante. Quando comecei a trabalhar na imprensa sindical, aquilo também não me dizia nada, era apenas um trabalho. Tanto que na primeira campanha de Fernando Henrique Cardoso para presidente da República, em 1994, eu fiz desenhos para ela. Pagaram direitinho, foi ótimo o trabalho e fiz até charges contra o Lula. Mas quando eu trabalhava com a imprensa sindical eu tinha contato com as ideias da esquerda. Paulatinamente, eu fui sendo impregnado por elas.

Quando começa realmente o seu engajamento social?

Eu diria que minha militância começou junto com a internet, a partir de 1997, quando eu fiz um desenho sobre violência policial. Eu o coloquei no stand que uma prima minha tinha numa feira de computadores no Riocentro, pois todos estavam falando das pessoas que haviam sido espancadas recentemente na Cidade de Deus. Eu cheguei a ir lá para grafitar uma parede por dois motivos: mostrar meu trabalho e pelo fato de que aquela covardia me incomodava sobremaneira. Então, o que a princípio começou como uma forma de divulgação do meu trabalho para fora do mundo sindical, depois passou a ter sentido, pois quando você faz uma charge contra a violência policial, também está expondo a sua vida, falando de um tabu muito grande, de uma polícia, que além de corrupta e violenta, ainda mantém a lógica brutal da ditadura militar, que é torturar, matar, desaparecer com os corpos. Aos poucos isso foi tomando contornos, mas eu diria que a consagração desse processo se deu quando eu fui à Palestina, em 1998, porque queria ver como era a situação lá. Quando voltei para o Brasil comecei a desenhar sobre isso. E essa militância, contra a violência policial e a questão palestina, acabou meio que forjando esse meu perfil militante para outras causas ao longo da minha carreira. Mas, comparado a pessoas que devotam suas vidas às causas, eu nem mesmo me considero um militante, seria até muito prepotente eu dizer que sou. Sou apenas um sujeito que colocou o seu trabalho a serviço de uma causa…

Abraçar essas causas lhe trouxe muitos aborrecimentos. Certo?

Com certeza! A questão palestina me rendeu, a partir do momento em que comecei a desenhar e publicar na internet, a pecha de antissemita, ou seja, o sujeito que tem ódio de judeus, por parte de ONGs pró–Israel. Definitivamente, isso não é verdade! Combato apenas a ideologia sionista, da mesma forma que, quando critico a Arábia Saudita e a Turquia, a minha questão não é contra os muçulmanos, mas sim com a manipulação da religião a favor de uma agenda política. É isso o que acontece com Israel, que tenta se apresentar como representante do judeu, como se existisse um governo que represente um povo. Um governo representa o Estado. Essas ONGs começaram a me atacar, inclusive com ameaças. Em 2006, um site ligado ao Likud [partido de direita israelense] disse que o Israel “deveria ter cuidado de mim, de um jeito ou de outro, há muito tempo”. Posteriormente, muitos outros sites também diriam isso. Na época chegou aos meus ouvidos que setores pró-Israel no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, estavam até cogitando a possibilidade de me assassinar através de um assalto forjado. Cheguei a ser considerado o terceiro maior antissemita do mundo por uma ONG dos Estados Unidos. Mas, diga-se de passagem, tive duas pessoas que se levantaram contra essa calúnia dirigida a mim: o cineasta e judeu Silvio Tendler, que inclusive é sionista, e o jornalista e também judeu Mário Augusto Jakobskind, falecido em outubro de 2018. Tive todos esses ataques, mas tive também a solidariedade!

Você ainda sofre perseguição política?

Hoje eu não posso ir à Palestina, pois se eu for a um ‘checkpoint’ israelense serei impedido de entrar no país. Sou uma ‘persona non grata’ lá por causa das minhas charges. Por conta das charges, se eu for hoje à Turquia serei preso. Isso também no Egito, por conta das charges que fiz sobre a Primavera Árabe, Quando fui à Irlanda do Norte fiquei detido por horas pela polícia de Belfast por causa das charges. Isso acontece em vários lugares, única e exclusivamente por conta das charges.

Era inevitável essa intolerância, já que não tem como ser engaçado quando pessoas são chacinadas na favela…

Sim, essa é que é a questão! Sempre fui acusado de não ser um chargista do humor. Sou contrário a ideia de que tem que ser humorístico. O chargista pode ser humorístico, mas não tem que ser isso. Ele tem que cumprir o papel de informação, de questionamento. A charge é opinativa, é a opinião do artista. É alinhada com a opinião do veículo que a divulga, mas ainda assim é a opinião do artista. Já deixei de fazer trabalhos, inclusive para a própria imprensa sindical, por não concordar com aquilo que tinham me pedido. Hoje, por conta das redes sociais, tem muita gente que brinca de ser chargista, mas quando leva um processo ou sofre uma ameaça, recua rapidamente. Vai divulgar o seu trabalho? Vai, mas pode se dar muito mal mesmo! Por exemplo, se fizer uma charge contra uma instituição e ela te processar, mandando você tirar a arte do ar, se você fizer isso estará sinalizando para os novos chargistas que essa instituição não pode ser criticada. Então, tem que bancar até o fim. Costumo dizer que ‘quem não sabe brincar, não desce para o play’. Muitos chargistas presos em diversos países demonstram bem como essa atividade é perigosa, principalmente nos dias de hoje. Quando houve o golpe militar em Honduras, em 2009, os dois primeiros a serem presos foram o presidente Manuel Zelaya e Allan McDonald, o chargista mais conhecido do país.

Com todos esses riscos, vale a pena ser chargista?

Existe um papel histórico nessa atividade, que está além da minha condição como individuo: você é um escriba visual ou, como costumo me apresentar, um cronista visual da barbárie. É isso que eu faço! Obviamente que não penso que as minhas charges irão mudar o mundo, mudar as pessoas. Não tenho essa pretensão. Mas, se pelo menos eu conseguir que elas sejam um registro histórico, para que as pessoas no futuro estudem como foi aquele período, já estarei satisfeito. Por isso fiz doações de originais e jornais onde trabalhei à Biblioteca Nacional, ao Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro [Amorj, do IFCS–UFRJ], ao Arquivo Nacional e, recentemente, ao Museu da República.

Com todos esses riscos, vale a pena ser chargista?

Existe um papel histórico nessa atividade, que está além da minha condição como individuo: você é um escriba visual ou, como costumo me apresentar, um cronista visual da barbárie. É isso que eu faço! Obviamente que não penso que as minhas charges irão mudar o mundo, mudar as pessoas. Não tenho essa pretensão. Mas, se pelo menos eu conseguir que elas sejam um registro histórico, para que as pessoas no futuro estudem como foi aquele período, já estarei satisfeito. Por isso fiz doações de originais e jornais onde trabalhei à Biblioteca Nacional, ao Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro [Amorj, do IFCS–UFRJ], ao Arquivo Nacional e, recentemente, ao Museu da República.

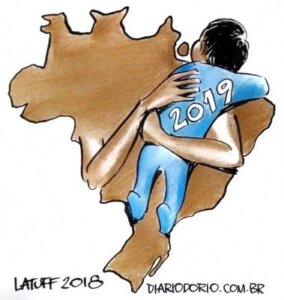

Projetos para 2019?

Nenhum. Melhor, tem um sim: manter-me vivo! [rsrs]