Eu tive um melhor amigo. Um pinheirinho. E não, ele não era de Natal, era da vida real. Um amigo simples, mas profundo. Eu tinha seis anos, uma idade em que as perguntas sobre o mundo surgem com a intensidade de uma tempestade, e o coração da gente busca as respostas em cada esquina, em cada suspiro do vento. Eu perguntava a ele sobre tudo: o céu, a chuva, as estrelas, o sentido de uma folha que caía, o motivo de um grilo cantar. Ele era o meu ouvido paciente, o meu guia silencioso. Em sua presença, aprendi mais do que qualquer livro poderia me ensinar: aprendi que as indagações podem ser mais profundas do que qualquer certeza, que o silêncio de uma árvore pode ser mais sábio do que mil palavras, e que, às vezes, as respostas que buscamos estão dentro de nós mesmos, esperando para serem descobertas.

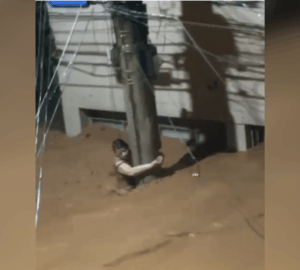

Mas, como toda amizade verdadeira, a nossa teve seu fim, e não um fim qualquer. Um dia, o céu, que sempre foi a nossa companhia, se tornou o palco de uma fúria incompreensível. Um raio desceu do firmamento e, com sua força imensa, atingiu meu pinheiro. Vi-o estremecer, senti o cheiro da madeira queimada, vi as chamas engolirem suas folhas, sua essência. Ali, diante dos meus olhos, vi meu melhor amigo se transformar em cinzas, e eu, impotente, observava tudo sem poder fazer nada. Naquele momento, eu não só perdi uma árvore. Perdi algo dentro de mim, uma parte da minha inocência, da minha crença no mundo como um lugar seguro e justo.

Eu tinha apenas seis anos e já havia aprendido a dor da perda de uma maneira brutal, sem qualquer preparação. Nunca imaginei que o universo fosse capaz de tamanha violência, de uma destruição tão pura e impiedosa. E ali, em meio ao silêncio do incêndio, eu soube o que era a impotência diante da morte, uma morte que, para mim, parecia tão inexplicável quanto o próprio raio que a causou.

Agora, muitos anos depois, continuo buscando as respostas que aquela árvore me dava, mas neste mundo cada vez mais vazio, onde o eco das minhas indagações parece não encontrar mais resposta, onde a humanidade se perde em suas próprias certezas e ruídos, eu sinto falta daquela consciência simples, mas tão rica, que falava comigo através do murmúrio das folhas e da paz dos galhos. Eu não sei onde foi parar aquele ser que me guiava, aquele ser tão imenso na sua quietude, mas sigo buscando, ainda, as lições que ele me deixou. Porque talvez, depois de tudo, seja isso o que a vida nos ensina: mesmo diante da maior dor, mesmo na ausência do que perdemos, devemos continuar perguntando. Continuar buscando. E, quem sabe, um dia, encontrar de novo as respostas que, em algum momento, nos foram dadas com tanta clareza.

Agora, no silêncio do mundo, sigo procurando os ecos daquelas palavras, mesmo que elas pareçam cada vez mais distantes, como o último suspiro de uma folha caindo no outono de uma época que já se foi.

Talvez o pinheiro tenha virado memória. Talvez cinza. Talvez raiz. O que Fernanda sabe é que continua perguntando — porque foi isso que aprendeu antes mesmo de aprender a perder.

E talvez seja isso que o Ano Novo exige, e não pede. Não promessas. Não listas. Não há slogans de recomeço.

O Ano Novo não nasce quando o calendário vira. Ele começa quando aceitamos que algo em nós já queimou, e, ainda assim, escolhemos não nos tornar cinzas.

Porque viver não é preservar tudo. É decidir, todos os dias, o que não vamos deixar morrer

Conheçam nossa arte da serenata – www.serenataecia.com.br / 11 99821-5788